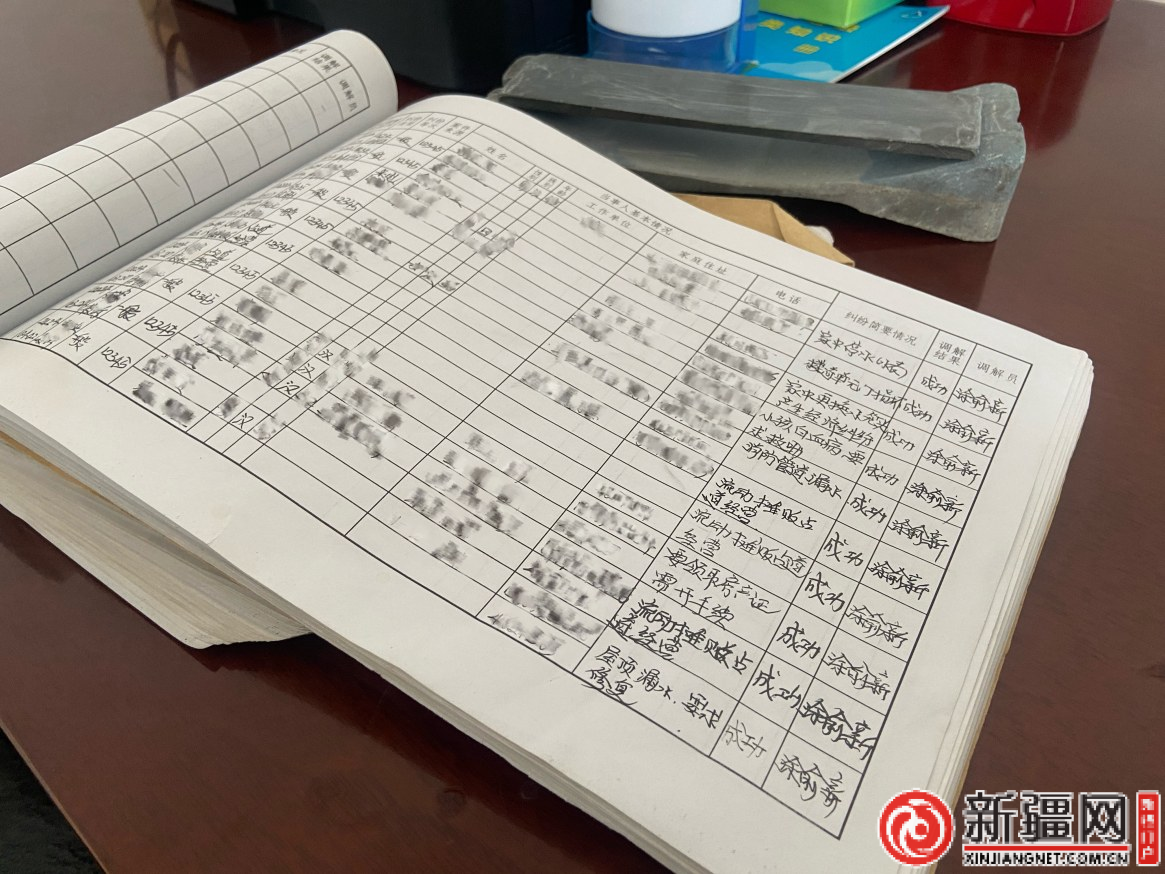

涂俞新用过的人民调解委员会纠纷受理情况登记簿。(全媒体记者雷婷摄)

涂俞新的办公桌上放着一块被磨弯了的磨刀石。(全媒体记者雷婷摄)

涂俞新的荣誉证书见证了他的奉献与担当。(全媒体记者雷婷摄)

水磨沟区龙瑞街社区“老涂调解室”。(全媒体记者雷婷摄)

新疆网讯(全媒体记者郭军鸽 王磊)桌上,一本“人民调解委员会纠纷受理情况登记簿”、一块磨刀石;抽屉里,螺丝刀、榔头、管钳等各类维修工具及配件一应俱全……

这张办公桌,承载着水磨沟区龙瑞街社区工作者涂俞新的日常,构成了他独特的工作“标配”。

13年来,他扎根社区,始终冲锋在前。换锁修水电,有他;调解纠纷,有他;帮扶孤老,有他……他,是社区居民最熟悉的身影,也被大家亲切地称呼为“涂哥”。

寒来暑往,涂俞新秉持“以心换心,哪有事到哪儿忙”的原则,解决了居民一个又一个难题,赢得居民的信赖与赞誉。

然而,令人痛心的是,2025年3月31日,57岁的他,生命因病永远定格在了这一天。

扎根基层的“热心肠”

“有一次家里燃气灶打不着火,还是他跑过来给解决的。”4月6日,说起涂俞新,天宁花苑小区11号楼居民常淑勤将目光投向了厨房。

在常淑勤的印象中,涂俞新对居民的诉求几乎是有求必应,在小区里也时常能见到他拎着装有螺丝刀、管钳、扳手等各种维修工具的布袋。“谁家水管破了、凳子摇晃,只要一通电话,他带着工具就出发了。”常淑勤说,涂俞新工作认真、和蔼可亲,每次在小区碰见了,都会热情地同大家打招呼。

从松动的门锁到漏水的管道,从摇晃的桌椅到失灵的电器,自2012年进入龙瑞街社区,经涂俞新之手修理过的物件已有太多。

“只要小涂手头没事,准保几分钟就能到我家。”独居老人李秀华摩挲着修好的板凳,眼里泛着泪光,“那天我家温度计坏了,板凳也晃悠,电话刚撂下没多久,就听见他的敲门声。”

居民高继园与涂俞新相识十余年,在她看来,涂俞新就像自己的大哥。

2023年,高继园的丈夫因病去世,她独自带着11岁的孩子生活。日常生活中,家里灯坏了、花洒坏了、水管漏水、柜子坏了、门坏了……都是涂俞新修好的。

“就连那些配件都是他自掏腰包买的。”高继园说。

有一次,高继园和孩子回到家,怎么也打不开门。她给涂俞新打电话时才得知他已经下班,正在回家的公交车上。

“当时挺不好意思的,但他在电话里却说‘你别急,我马上下车,回去帮你看看’。”高继园说,涂俞新下车赶回社区后,带上维修工具就过来了。

在涂俞新住院期间,高继园多次打电话或者发微信想要去医院看望,却被涂俞新婉拒:“我没事儿,你别耽误工作,还要带孩子,过来太麻烦了。”

社区虽小,连着千家万户。在涂俞新的工作日志扉页上,他写着一句话“社区工作无小事,一枝一叶总关情”,这也成了他13年的行动注脚。

在涂俞新的布袋里,还有一块长约20厘米、高约3厘米的磨刀石,磨刀石中间的厚度已经不到一厘米。

“我老是让他帮我磨菜刀,时间长了,每隔几个月他就问我,家里的刀用不用磨。”天宁花苑小区好文财超市经营户柴利敏说。

从厚厚的一块磨刀石变成现在这个形状,这又何尝不是涂俞新对居民事无巨细、件件上心的缩影?

“2012年,我们刚来这儿开店的时候,什么都不懂,手续办理、店面装修,一堆事儿让我焦头烂额。是他跑前跑后地帮我联系相关部门、准备材料,让我顺利地把店开起来。”柴利敏说。

店开起来了,经营范围比较杂,卖百货的同时,又卖菜、卖鱼。涂俞新便经常来帮着卸货、摆货,收拾货架。

“看涂哥忙前忙后帮我,我给他递去一瓶矿泉水,都被他拒绝了。”柴利敏说。

柴利敏丈夫身体不好,再加上店铺面积大,租金太高,她计划把店铺隔出20余平方米,转租给其他人。

涂俞新知道后,没让柴利敏花一分钱,就帮着联系工人打了隔断,“给他钱也不要,说我们挣钱不容易。”柴利敏说。

与涂俞新相识的13年间,柴利敏的两个儿子也对涂俞新有了感情,每次见了都会热情地喊“涂伯伯”。得知涂俞新离开后,两个20多岁的大小伙都哭了。

群众身边的“解忧人”

“他为我的事跑前跑后,还陪我去法院咨询,是个认真负责的人。”社区居民曹勤说。

因绿化带防水问题,导致曹勤家地下室漏水、物品受损,她与相关方产生了矛盾。

了解事情的来龙去脉后,涂俞新立即介入,多次实地勘查,与各方沟通协商,耐心倾听诉求,解释法律法规,最终促使双方达成和解。

社区是基层自治的基本单元,是国家治理体系的基层基础。矛盾调解是社区工作的重点与难点,就像修理机器,既要有趁手的工具,更得有耐心和技术。

此前,社区两家商户因停车位问题闹得不可开交,涂俞新得知后,赶到现场,认真倾听双方想法,以理服人、以情动人,成功化解了矛盾,邻里关系也得以改善。

要取得群众的信任,就要从内心把群众当亲人,急他们所急想他们所想,真正和他们打成一片。这些年来,涂俞新以心换心,凭借耐心、智慧和居民们的认可,化解了一起又一起纠纷。

2024年11月,“老涂调解室”正式挂牌成立,为他服务居民、调解矛盾纠纷提供了新平台。

当邻居间为楼道杂物争执不下时,涂俞新先当倾听者,再当调解人,一边帮着清理,一边温言劝解:“咱们住一个楼,就像一家人……”

夫妻吵架他劝和,商户争执他调解,婆媳不和他开导……在“老涂调解室”,无论是夫妻争吵、商户纠纷,还是婆媳矛盾,涂俞新都能像解开打结的毛线团一样,耐心细致地调解,让大量矛盾纠纷在他的努力下化解在基层。

龙瑞街社区党委副书记、主任柯培武说,涂俞新总说“矛盾像打结的毛线,得慢慢解”,也正是他的这份耐心与智慧,让无数邻里间的火药味,在他春风化雨般的调解中烟消云散。

心里装着群众,办法总比困难多。从停车位的争执到装修噪音的纠纷,从楼道堆物的口角到宠物扰民的怨怼……在龙瑞街社区的“人民调解委员会纠纷受理情况登记簿”上,记录着多年来的调解纠纷受理情况,时间、类型、等次、来源、姓名、住址、电话以及简介、处理结果,最后一栏都写着调解员涂俞新的名字。

对于有着5年党龄的涂俞新来说,只有坚持用心用情办好社区居民关注的事情,以真心换民心,才算做好社区工作。

对于“12345”平台转来的投诉问题,涂俞新也总是认真对待,积极协调资源,力求给居民满意答复。即便在今年2月因病住院期间,他仍牵挂着商户换门头牌匾资料的留存、惦记着居民的困难,嘱托同事解决好这些问题。

“他兜里永远揣着三样宝,每一样都浸着他的汗水和温度。”看看涂俞新留下的工作包:一个装满各种维修工具的布袋,一块被磨薄了的磨刀石,还有一本“人民调解委员会纠纷受理情况登记簿”,柯培武摩挲着卷边的登记簿,指尖在密密麻麻的调解记录上停顿。

生生不息的“点灯人”

打开涂俞新家里的柜子,里面都是各式各样的维修工具。

“他喜欢捣鼓这些,有时下班回家后,也要上网查资料自学,他总说学会了就可以更好地帮居民解决小麻烦。”说着说着,涂俞新的妻子陈显蓉抹去了眼角的泪水。

57岁的涂俞新离开后,陈显蓉和家人去社区带走涂俞新的私人物品时,将他的磨刀石和抽屉里、布袋里的维修工具都留在了社区。

“老涂走了,这些工具社区工作人员还能用上,给小区的居民继续做好服务。”陈显蓉说。

在涂俞新家里,摆放着一摞摞鲜红的荣誉证书:“先进社区工作者”“最美社区工作者”“优秀社区工作者”“2024年度最美人民调解员”……

在涂俞新住院的那段日子,不少居民自发地带着鲜花、水果前往医院看望他,涂俞新总是笑着安慰居民们说自己没事,请大家别担心。

“以前总埋怨爸爸工作忙,不顾家里,可现在好像又重新认识了爸爸。”涂俞新的女儿涂洁羽说。

涂俞新走后,涂洁羽翻看爸爸的手机,发现微信里都是处理工作的事情。就连电商平台上,也都是他给居民购买维修配件的记录。

“爸爸不在了,才知道居民有多认可他,我也很骄傲。”涂洁羽说,爸爸没做过轰轰烈烈的大事,却留给自己一生要学习的财富。她要像爸爸一样热爱工作,脚踏实地干好每一件事情,尽己所能帮助他人。

这段时间,龙瑞街社区工作人员彭久兰一遍遍地翻看着手机里她和涂俞新的聊天记录,“涂哥走了,心里空落落的,每看一次都忍不住眼泪。”

2017年,彭久兰刚来到社区工作,就时常看到涂俞新拎着装满维修工具的布袋到处给居民和商户维修门锁、水管等。

“涂哥,这不都是物业公司的活儿吗?”听到彭久兰的疑问,当时涂俞新笑了笑说,刚好自己会修,也就是搭把手的事儿。

彭久兰说,涂俞新对待工作认真负责,始终把居民的小事当作自己的事情,用心去完成。涂俞新在医院治疗时,还打来电话说自己要站好最后一班岗,安顿她替他办完手头上的工作。

“我也要像涂哥一样,倾尽所有,从服务群众的小事、杂事、细事、微事入手,做好为民服务工作。”彭久兰说。

社区干部王春黎接过涂俞新负责的楼栋时,发现那些密密麻麻的民情笔记竟成了最鲜活的工作指南;同事刘平在学会换锁修水电的同时,也记住了“居民小事就是社区大事”的工作信条……

此刻,龙瑞街社区里,“老涂调解室”的灯光依旧明亮。那本承载无数回忆的登记簿上,新添的笔迹与过往的记录相互交织,延续着涂俞新的为民初心,见证着服务精神在社区的传承,温暖着每一位社区居民的心。